昔の台所

- [更新日:2022年10月31日]

- ID:181

ご飯を炊く、保温する

ちょっと昔の朝の台所からは、ご飯がふきこぼれる音、かつおぶしを削る音、菜っ葉を刻む音が聞こえてきたものです。そして炊き上がったご飯は冷めないよう、腐らないように工夫をしていました。電気炊飯器が普及し始めるのが昭和30年代前半です。それにより家事労働にかかる時間が大幅に減りました。ダイニングキッチンが生まれたのもこの頃で、人々の生活スタイルやリズムが変化していきました。ここではちょっと昔のくらしを支えた道具をご紹介します。

ハガマとフタ

写真のように、本体の中央に鍔(つば)がつけられている釜を羽釜(はがま)といいます。この鍔の部分にクド(煮炊きをする石組などの火どこ、かまど)の上部をかけて下部を浮かせた状態で使います。底は丸くなっているので、均等に温まります。

ハガマの直径:20センチメートル(鍔の部分は含まず)

中世までは主食が米ではなかったため、雑穀等を炊く際には鍋が多く用いられていました。それが江戸時代に入り米の収穫量が増え、全国的に流通してくると、米をおいしく炊く方法として釜が用いられるようになってきました。

厚い木の蓋は米をよく蒸らすことができ、底が深く、鍔(つば)のある羽釜はかまどにかける時に熱を逃がさず効率的に米を炊くことができます。

電気釜と違っておこげができることもありましたが、その時はおにぎりにして食べたものです。

参考資料

『台所道具いまむかし』 小泉和子 著 平凡社 発行 1994年

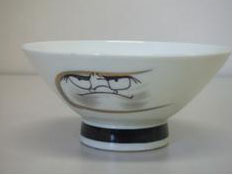

ちょっと昔のご飯茶碗

ご飯茶碗の形も時代により変化しており、写真のような逆ハの字型のご飯茶碗は昭和30~40年頃に多く見られました。

参考:『ちゃぶ代の昭和』 小泉和子 著 河出書房新書 発行 2002年

オハチ

炊き上がった白米を入れておくためのものです。木製なので適度に湿気がとられ、ふっくらした状態が長く続きます。

直径 28センチメートル、高さ 32センチメートル

オハチはメシビツ(飯櫃)またはオヒツ(お櫃)とも言われ、は炊き上がったご飯を保存するためのものです。多くはヒノキ材でできており、ヒノキの香りがごはんに移りおいしく感じられます。また、木が蒸気を吸収するため蒸れを防いでごはんが腐りにくいという面もあります。

参考資料

- 『ちょっと昔の道具たち』 岩井宏實 著 河出書房新社 発行 2001年

その他のメシビツ

メシカゴ(飯籠)

このメシカゴは竹製です。夏の暑い時期には食べ残した飯を入れ、風通しの良いところに置いてごはんが腐るのを防ぎました。

ワラバチとザブトン(藁ばちと座布団)

おひつに移したご飯が冷めないように、おひつの周りを覆う容器です。ワラで編んだものは保温性が高く、冬場でも冷めにくかったようです。

さらに保温用のザブトンを用いることもありました。

直径 40センチメートル、高さ 28センチメートル

ワラバチは飯櫃が冷めないようにするためのカバーで、古くなったワラバチは幼い子どもを入れておく用具(ベビーチェア-代わり)として利用されたりもしました。

写真のワラバチは藁で編んだ籠の上に新聞紙を張り、その上に油紙を貼って丈夫にしたものです。ワラバチの中に昭和39年の新聞紙の切れ端が入っていたことからみて、その頃までは使われていたと思われます。

ワラバチの直径は40センチメートルあり、大きめのメシビツが入ったと考えられますが、それは今より家庭でたくさんのお米を食べていたからでしょう。『二宮町民俗調査報告書』には、「1日1人あたり1回に、ドンブリ3杯位食べ、主食で栄養を補った」「8人家族で朝2升炊き、朝昼2回に食った」などの記述があり、家庭で大きなワラバチが必要だったことがうかがえます。

参考資料

- 『ちょっと昔の道具たち』 岩井宏實 著 河出書房新書 発行 2001年

- 『二宮町民俗調査報告書』 二宮町教育委員会 発行 1997年

保温用のザブトンです。

「鮎漁 相模川」の文字がみえます。

大きさ 80センチメートル×88センチメートル

ホオンキ(保温器)

炊き上がった白米を入れておくものです。内部は底の丸い魔法瓶のようなつくりで、炊いた米が冷めにくくなっています。

直径 24センチメートル、高さ 32センチメートル

保温器(ジャー)は、内外2層となっていて、その間を真空にすることで保温性を高めた容器です。お湯を保温しておく魔法瓶の技術が応用されて作られ、昭和30年代後半に一般家庭に普及しました。

電気炊飯器が発売されたのが昭和30年代初め、炊いたご飯をそのまま保温できる保温式炊飯器が発売されたのが昭和30年代半ばです。しかしこれはご飯がパサつくなど長時間の保温には向いていませんでした。そこで炊き上がったご飯をこのような保温ジャーに移して冷えるのを防いだのです。ただし一定の温度を維持する機能がついていたわけではないので、オハチなどよりは暖かさを保つことができたものの、時間が経つにつれご飯は冷めてしまいました。その後昭和40年代後半に、電気自動炊飯器に季節や室温に関係なく常に理想的な温度を保つことができる機能を併せ持った電子ジャー炊飯器が生まれ、より便利になりました。

参考資料

- Panasonicホームページ

保温器のふたを開けたところ

カツオブシケズリキ(鰹節削り器)

鰹節を削る道具です。中央に刃がついていてカンナのようになっており、下の引き出しに削れた分がたまるようになっています。

長さ 25センチメートル、幅 10センチメートル、高さ 11センチメートル

現在ではダシをとるかつおぶしは削りぶしとしてパックに入って売られていますが、昔は必要な分だけ鰹節削り器で削っていました。

二宮町では海が近いため、ウズワ(ソーダガツオの子)がたくさん獲れた時は、二枚におろして内臓を取り、トオシ(金網が張ってあるふるい)に並べ、1時間位いぶし、2~3日天日干しにして自家製の鰹節を作って使っていたそうです。

参考資料

- 『二宮町民俗調査報告書』 二宮町教育委員会 発行 1997年

鰹節削り器を上から見たところ

鰹節を削る時、シュッシュッと良い音が響きました。

削り終わった鰹節はこの引出しの中にしまっておきます。

マナイタ

今ではプラスチックや合成ゴムが主流のまな板ですが、本来は木製で、「まな」つまり魚をさばくための台でした。かつてはこの写真のように、脚がついているものも多かったようです。

長さ 43センチメートル、幅 21センチメートル、高さ 6センチメートル

現在は安くて衛生的という理由でプラスチック製のまな板が多く流通していますが、木製のまな板は「刃のあたりがやわらかい(物を切る時に包丁の刃がまな板にやさしくあたる)」とのことで好む人々もいます。しかし写真のような脚付きのまな板はほとんど見かけなくなりました。

昔は板の間に座って野菜などを刻んだことから、脚付きの方が使いよかったのでしょう。

昭和30年代頃までは脚付きのまな板も多数みられましたが、昭和30年代後半にステンレス製の流し台が普及していくと流し台で調理をするようになり、脚付きのまな板は徐々に姿を消していったようです。

参考資料

- 『まないた』 石村眞一 著 法政大学出版局 発行 2006年

- 『ちょっと昔の道具たち』 岩井宏實著 河出書房新社 発行

- 『日本人の暮らしー20世紀生活博物館ー』 柏木博・小林忠雄・鈴木一義 編 講談社 発行 2000年

お問い合わせ

二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班

住所: 〒259-0123

神奈川県中郡二宮町二宮1240-10

電話: 0463-72-6912

ファクス: 0463-72-6914