夏のくらし

- [更新日:2022年10月31日]

- ID:167

涼を求めて

今では部屋をクーラーで冷やし、冷蔵庫から冷たい飲み物を出して飲む、といった暮らしが当たり前になっていますが、それらがまだ家庭になかった頃は、道路に打ち水をし、窓にはよしずを掛け、井戸でスイカを冷やし、風鈴の音を聞きながら縁台で夕涼みをする、というように人々は涼しさを求めていろいろと工夫をして暮らしていました。電気冷蔵庫が一般家庭に普及し始めるのは昭和30年代前半で、食品を簡単に冷やし、保存できるようになると、食生活や暮らし方が変化していきます。

また、夏には暑さ対策だけでなく、まだ衛生環境が整っていなかったため虫よけ対策も欠かせないものでした。その頃の家庭のトイレの多くは水洗式ではなく、汚水の溜まったドブもあちこちに残っていたため、夏になるとハエや蚊に悩まされていたのです。そこで人々は虫を避けるためにいろいろな道具を使いました。

ここではちょっと昔の夏のくらしで使われていたものをご紹介します。

打ち水:ほこりを鎮めたり暑さをやわらげたりするため道や庭先などに水をまくこと。

よしず:葦を編んで作ったすだれ

縁台:木や竹などで作り、庭などに置いて夕涼みなどに用いる細長い腰かけ台

コオリレイゾウコ(氷冷蔵庫)

この写真のものは、明治時代末から製造された氷冷蔵庫です。木製で2段になっており、上の段に氷をいれて下の段の食品を冷やします。氷は夏場には毎朝氷屋が売りに来ていました。これが普及するまで、食品を冷やすときは井戸に吊るしていました。

高さ 90センチメートル、幅 53センチメートル、奥行き 44センチメートル

氷冷蔵庫と電気冷蔵庫

氷冷蔵庫は明治時代の初めに氷が作られるようになった後、製造されるようになりました。木製の箱の内側に、ブリキ板を張り、上下に仕切りを入れ、上段に氷を置いて、そこから降りてくる冷気で食べ物を冷やすという構造です。「氷屋さん」がリヤカーに氷のかたまりを乗せ、各戸に売りに来ていました。氷冷蔵庫は電気冷蔵庫と違って、食品を保存するするためというより食品を冷やすのが主な目的でした。

現在のような家庭用電気冷蔵庫は1918年(大正7年)にアメリカで世界で初めて製造販売され、日本では1923年(大正12年)に初めて輸入されました。国産の家庭用電気冷蔵庫は、1933年(昭和8年)に発売されましたが価格は庭付き一軒家が買えるくらいで、電気冷蔵庫は庶民にとって超贅沢品でした。その後1950年代中期からは経済成長の恩恵を受けて所得が急上昇、これにつれて家計の消費も豊かになっていったことから電気冷蔵庫が家庭で使われるようになっていきました。昭和30年代には白黒テレビ・電気洗濯機・電気冷蔵庫が「三種の神器」と言われ、1957年(昭和32年)の電気冷蔵庫の普及率は2.8%でしたが、1965年(昭和40年)には68.7%と急速に伸びていったのです。

電気冷蔵庫の普及で今まで毎日食料品の買い物に行かなければならなかった主婦は、買いだめができるようになりました。それはちょうどその頃電気洗濯機等の電化製品の普及とも関連し、家事労働が軽減され、時間に余裕ができた主婦が外に働きに行く要因ともなったのです。

参考資料

- 『家計からみる日本経済』 橘木俊詔 著 岩波書店 発行

- 『ちょっと昔の道具たち』 岩井宏實 著 河出書房新社 発行

- 東芝科学館ホームページ

- 秋葉原電気街振興会ホームページ

扉を開いたところ中にはブリキがはられています

氷冷蔵庫の扉についている銘板

コオリガキ

氷を砕くのに使います。下の部分に器を置き、上の台に氷を置いて取っ手を回すと、中の金具が下りてきて氷を割ります。見た目も涼しげな透かしになっています。

高さ 68センチメートル、台座の幅 35センチメートル、台座の奥行き 31センチメートル

氷屋さんの店先に「氷」と染め抜いた旗が出ると「夏が来たな」と思ったものでしたが、氷水店としては1869年(明治2年)に横浜馬車道にできたのが始まりといわれています。日本では古くから天然氷を飲用に使っていましたが、1883年(明治16年)に東京製氷株式会社ができ、この頃から人造氷の生産が拡大していきました。1880年代後半(明治20年代)にはかき氷が大衆的な飲食物となり、氷いちご、氷レモン、氷しるこなどのメニューも生まれていました。写真のような氷削機は明治前期頃からあったようですが、価格が高かったのか普及したのは昭和に入ってからと見られます。それまではふきんで氷を押さえ、歯を上に向けた氷鉋(こおりかんな)に押し付けて削る方法が一般的だったそうです。

写真の氷削機には「新案特許 日の出号 大正竈」と刻まれていますが、残念ながら製作年代は不明です。

参考資料

- 独立行政法人 水資源機構ホームページ

日の出号という名の通り、日の出という文字と図柄がデザインされています

氷鉋(こおりかんな)

高さ 26センチメートル

幅 14センチメートル

奥行き 48センチメートル

センプウキ(扇風機)

台座が鉄製、羽根と羽根カバーが真鍮製の扇風機です。プラスチック製の羽根ができるまで、扇風機はこのように金属でできていました。

高さ 51センチメートル、羽根部分直径 43センチメートル

国産扇風機第1号が発売されたのが1894年(明治27年)。量産開始が1918年(大正7年)のことです。スタンド・ヨークカバー等すべて鋳鉄で作られ重いものでした。写真の扇風機は11キログラムあります。

その後1952年(昭和27年)には羽根に初めてプラスチックが採用され、1955年(昭和30年)にはモーターがひとまわり小さくなったことから重量が減り、運転音震動も少なくなりました。1956年(昭和31年)の「東芝家庭電器器具カタログ」を見ると、扇風機の値段は1万1千円~1万3千円位。産業別常用労働者1人あたり月間平均給与額が21,160円の時代です。1960年(昭和35年)には透明の羽根の扇風機が開発されて、見た目にも涼しさが増し、扇風機の普及率は1961年(昭和36年)~1963年(昭和38年)の3年間で29%から48%へと急上昇しました。その後も性能・安全性がさらに向上し、手軽に持ち運べる便利さのため現在も広く使われています。

参考資料

- 『家計から見る日本経済』 橘木俊詔 著 岩波書店 発行

- 『物価の文化史事典』 森永卓郎 監修 展望社 発行

- 社団法人日本電機工業会ホームページ

- 東芝科学館ホームページ

- 東芝家庭電器器具カタログ

中央の社名

(撮影のため前カバーをはずしました)

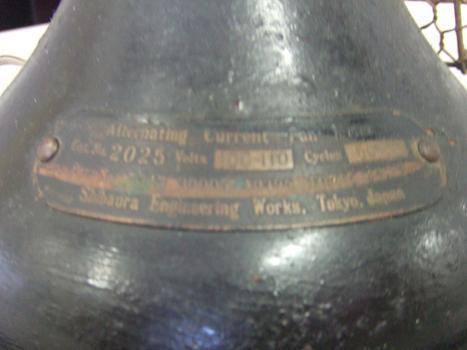

台座の銘板

後ろから見た写真の扇風機の台座には「shibaura engineering works」(芝浦製作所 現東芝)という銘板(製造者などが書かれたプレート)がついています。

扇風機の中心の「SEW」のマークも社名を表しています。芝浦製作所は1940年(昭和15年)から扇風機の生産を中止、1947年(昭和22年)に再開していることや、銘板の形状から、写真の扇風機は1947年(昭和22年)から1952年(昭和27年)頃に製造されたものと思われます。

ハイチョウ(蝿帳)

調理済みの食品、食べ残しをいれておいた棚です。風通しがよく設計され、蝿が入らないように蚊帳布や金網などを張っていました。写真のものは木製の棚で、細かく網が張ってあります。食卓にかぶせる傘状のものもあり、蝿帳は一家の必需品でした。

高さ 35センチメートル、幅 46センチメートル、奥行き 34センチメートル

下水道がまだ完備されず、水洗トイレもまだ一般的ではなかった頃は、暑くなるにつれ何匹ものハエが家の中に飛んできたものでした。ハエは大腸菌やウイルスなどを運んでくるので、食べ物をいかにハエから守るかが問題であり、ハエを避けたり駆除したりするものがどの家庭にもありました。特にどの家庭でも使われていたのがハイチョウです。

ハイチョウはは作り置いた煮物や食べかけの惣菜などを入れて置く戸棚式の食品収納庫と、卓上にかぶせる形式のものとに大別されます。戸棚式の食品収納庫は木で作った枠組みに網戸のように金網や紗(しゃ=薄い布)を張り、中に2.3段の棚がついているものです。食器戸棚の一部に網戸をいれたタイプのものもありました。卓上にかぶせるハイチョウは母衣蚊帳(ほろかや)とも呼ばれ、傘のように広げたりすぼめたりすることができたので便利でした。

冷蔵庫やラップが普及し、衛生環境が整備されていく中でハイチョウはあまり使われなくなりましたが、最近では電気も使わずゴミも出さないすぐれた食品保存の道具として再び注目されています。

参考資料

- 『昭和こども時間』 奥成達 著 ポプラ社 発行

- 『昭和すぐれもの図鑑』 小泉和子 著 河出書房新社 発行

ハエトリキ(ハエ捕り器)

ガラス製で、中に食べ物を入れてハエを誘い込む仕組みです。中には水が溜められているのでハエは溺死します。

高さ 18センチメートル、直径 16センチメートル

蚊やネズミと同じように病原菌を媒介するものとして人々を悩ませたのがハエです。蝿帳はハエから食品を守る道具でしたが、これは直接ハエを捕獲するものです。ガラス製のハエ捕り器はガラス文化の一環としてヨーロッパから舶来したものだといわれています。

写真のようなハエ捕り器の他、天井に止まっているハエを捕るためのものが「ハエ取り棒」(ハエ取り瓶)です。長いガラス管の先端にラッパ型の口がついていてハエを吸い込む仕組みです。

さらにハエを捕まえるものとして魚屋さんや乾物屋さんの店の天井から吊り下げられていたのが「ハエ捕り紙」です。別名を「ハエ捕りリボン」といい、表面に茶色い粘着剤が塗られていて、ベタベタした表面にハエがとまるとくっついて離れられなくなるものです。

ハエを直接たたく「ハエたたき」もどこの家庭にもありましたが、衛生環境が整備され、ハエが少なくなるにつれ、これらもほとんど目にしなくなりました。

参考資料

- 『昭和こども図鑑』 奥成達 著 ポプラ社 発行

カヤ(蚊帳)

就寝時に、蚊を避けるために部屋につるすもので、その中で寝ます。この蚊帳は麻でできているので通気性があります。カヤの四隅には吊り輪がついていて、それをあらかじめ部屋の四隅につけてあるひもと結びます。

高さ 2メートル、幅3.15メートル、奥行き2.5メートル

蚊帳の歴史は古く、奈良時代の貴族の間で使われていたことが『播磨国風土記』に載っています。室町時代の蚊帳は生地を四方形に縫い、四辺に竿を通し、その竿は天井から吊り、昼は布地の裾を竿にかけておくだけで、4月から8月いっぱい吊っていたそうです。江戸時代になると蚊帳は商品化され、形も簡便で扱いやすいものに変わったことから毎日吊りはずしをするようになりました。写真のような萌黄染(黄緑色)と茜(暗赤色)縁の蚊帳が創出されたのも江戸時代のことです。

昔から雷が鳴って恐ろしい時には蚊帳を吊ってその中に入るとよい、と言われてきました。それは蚊帳が外の世界と内の世界を区切る結界の役目を果たすと考えられていたからです。人間の力が及ばない自然の脅威から守ってくれる呪力を蚊帳に求めたのです。また、話し合いの時など自分だけが仲間はずれになることを「蚊帳の外に置かれる」というのも、蚊帳が外と内を区切るものと考えられていたからでしょう。

蚊帳につきものといえば蚊取り線香です。「蚊遣りブタ」といわれる陶器製のブタをかたどった蚊取り線香立てはどこの家庭にもあったものです。しかし1960年代半ば頃(昭和40年代)になると電気式蚊取り器が発明され、蚊取り器が改良されていくと「蚊遣りブタ」の姿はあまり見かけなくなりました。

またこの頃から、住宅の洋風化が進み部屋に鴨居がなくなっていったこと、蚊取り器で簡単に蚊を退治できるようになったことから蚊帳は使われなくなっていき、蚊帳が家庭から消えていくと、蚊帳にまつわる言葉も耳にすることが少なくなりました。

参考資料

- 『道具が語る生活史』 小泉和子 著 朝日選書 発行

- 『ちょっと昔の道具たち』 岩井宏實 著 河出書房新社 発行

蚊帳の側面中央の吊り具がついているところ

(部屋の鴨居にフックをつけ、そこに吊り具をかけるか、フックに紐をつけて吊り具と結びました)

蚊遣りブタ

(これは最近のものです)

参考資料

- 『ちょっと昔の道具たち』 岩井宏實 著 河出書房新社 発行

お問い合わせ

二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班

住所: 〒259-0123

神奈川県中郡二宮町二宮1240-10

電話: 0463-72-6912

ファクス: 0463-72-6914