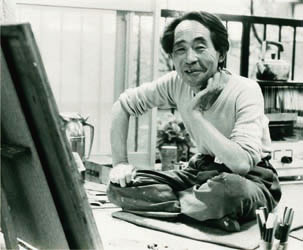

二見利節

- [更新日:2022年10月31日]

- ID:93

二見利節(本名 利次)は、二宮出身の異才の洋画家で、生涯に4千点もの作品を残しています。

利節は、明治44年(1911年)10月29日、中郡吾妻村(現在の二宮町)山西の二見家に、7人兄弟の次男として生まれました。15歳で日本橋の洋紙の卸問屋に就職しましたが、絵やピアノに夢中になり仕事に支障が出たことで辞めさせられてしまいます。その後、図案家の弟子をしたり、銀座で似顔絵描きや、看板描きの手伝いをしたりしながら独学で絵を描き、銀座千疋屋で働いているときに沢崎節子(さわざき ときこ)と知り合います。

昭和6年(1931年)、二宮に戻った利節は、生活費を稼ぐため弟清と額縁づくりやウサギの飼育をして金を工面し生活していました。この頃から小田原在住の画家井上三綱(いのうえ さんこう)に指導を仰ぎ、油絵の制作を続けました。昭和7年(1932年)、恋人節子が病死し悲嘆にくれ、「節子」の一字を取り、「利節(としとき)」と名乗るようになります。

昭和8年(1933年)、春陽会展に初入選した「温かい部屋」が画家二見利節の出発点と言えます。その後、東京と二宮を行き来し制作活動を続け、昭和14年(1939年)には、代表作となる「三人の女」を完成し、新文展(現在の日展)や春陽会展などに出展を続け、「T子」、「横たわる女」が文展で連続特選となりました。

昭和16年(1941年)、古い画友である赤井芳枝と結婚し、二宮に新居を構えました。

戦後、戦地から戻った利節は、昭和23年(1948年)に国画会に入り、鳥海青児(ちょうかい せいじ)らと親交を持ちました。

昭和31年(1956年)、炬燵からの出火で二宮のアトリエを全焼し、作品の大半を焼失してしまいます。

昭和34年(1959年)、制作に没頭するため協議離婚、精力的に制作を続けましたが「自分の絵はまだ完成していない」「一度描いた絵はもう二度と描けないのだ」と絵を売らなかったため苦しい生活でした。

昭和40年代になって、日動画廊の援助により、ヨーロッパ、ギリシャ、トルコ、エジプトを巡り、昭和47年(1972年)からは、同画廊で個展を開催するようになりました。

昭和49年(1974年)、乳癌と診断され、昭和51年(1976年)3月27日、小田原市立病院で65歳の生涯を閉じました。

お問い合わせ

二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班

住所: 〒259-0123

神奈川県中郡二宮町二宮1240-10

電話: 0463-72-6912

ファクス: 0463-72-6914