二宮の発展(近代)

- [更新日:2025年10月10日]

- ID:35

江戸幕府が崩壊し、明治維新の波とともに新政府が成立しました。

明治4年(1871年)11月発効の行政区分では、伊豆及び高座・大住・淘綾・愛甲・津久井・足柄の各郡は小田原に県庁を置く「足柄県」に含まれています。

二宮は淘綾郡に属し、現在の神奈川県に編入されたのは明治9年(1876年)の4月です。

明治に入ると文明開化・富国強兵・殖産興業政策とともに、二宮にも近代化の波がおとずれ、町内には小学校・郵便局・病院・銀行などができました。

明治22年(1889年)には江戸時代5つに分かれていた村(一色村・中里村・二宮村・山西村・川匂村)をまとめ、吾妻村が誕生しました。その当時の人口は4,090人、初代村長には宮田喜太郎が選ばれました。

明治20年(1877年)に東海道本線が国府津駅まで敷設されると、それまで東海道を通る旅人でにぎわっていた塩海(二宮)や茶屋(山西)は衰微していきました。

そこで村の発展には駅の設置が欠かせないと村の人々が駅の誘致活動を行い、明治35年(1902年)に二宮駅が開業しました。

当時は、秦野地方で広く葉タバコや落花生が作られており、それらの物資を二宮駅に運ぶために明治39年(1906年)には湘南馬車鉄道も開通しました。

二宮駅周辺は物流の拠点として活気を帯び、銀行、倉庫、旅館、飲食店などが建ち並び、気候がよく、便利になった吾妻村には政治家や実業家などの別荘も増えていきました。

二宮停車場前甘酒屋

また、明治41年(1908年)には神奈川県農事試験場二宮園芸部が発足、果樹の品種改良や栽培法の改善、病害虫の防ぎ方など生態に関わる総合的な研究が進められました。

神奈川県農事試験場二宮園芸部

大正2年(1913年)には、湘南馬車鉄道が動力を蒸気機関車に変更して湘南軽便鉄道となり、大正7年(1918年)には経営母体が変わって湘南軌道株式会社となると一層物流が盛んになり、大山参りの観光客なども増え、村は活況を呈しました。

軽便鉄道

川勾神社には大正時代のキハダマグロ漁の様子を描いた、見事な絵馬があります。

絵馬は梅沢の漁師が大漁の御礼に奉納したものです。舟4艘(そう)と網にかかったたくさんの魚、右上には伊豆大島も描かれています。

当時、伊豆大島は火山が活発だったので、日によっては赤い炎や噴煙(ふんえん)が見えました。フンドシをしめた若者たちの様子からは、夏場の漁であることがうかがえます。

よく見ると前列2艘の舟上には足場が組まれ、その上に着物姿の人たち(船頭(せんどう))が乗っています。

この人たちはナブラ(魚群)を見つけ、合図する係です。

キハダマグロは群れで移動するため、漁ではナブラを見つけることが重要でした。ナブラがある海の上空には必ずカモメがいるので、よい目印になりました。

続いてナブラを囲むように網(アグリ網)をかけ、徐々に網の範囲を狭(せば)めていきます。そしてあらかじめ舟に積んでおいた石を網へ向かって投げ、魚を驚かせて追い込みました。

二宮の海は古くから相模湾内有数の好漁場として漁業者に.利用されてきましたが、大正3年には定置網によるブリ漁が開始され、浜は一層活気づきました。

ブリ漁の最盛期は長くは続きませんでしたが、大正11年には二宮漁業組合が、大正13年には山西漁業組合が設立され、アジ・サバ・イナダ・カツオ・イワシなどが水揚げされました。

鰤敷の様子

大正3年 ブリの大漁祝宴会

大正12年(1923年)9月1日、午前11時58分頃、関東地方に大規模な地震がおこりました。

震源地は相模湾の東経139.5度・北緯35.1度の海底で、マグニチュード7.9を記録する大きなものでした。

大磯警察署が大正13年8月に発行した『震災記録』によると吾妻村では死者25人、負傷者26人。家屋は全焼6戸、全壊406戸、半壊376戸で、総戸数1343戸のうち約59%が被害を受けました。

道路はいたるところで地割れし、各所で山崩れがありました。

交通の麻痺もひどく、鉄道線路が浮き上がったり、軽便鉄道の機関車が葛川に転落したりしました。

当時、地震にあった人たちの話では、突然ドカンとものすごい音がし、そのあとぐらぐらと揺れだし、立っていられない状況だったそうです。

その頃の家は土壁で出来ており、家が崩れると土煙がもうもうと舞い上がり、砂埃が立ち込めて辺りがかすんだほどでした。また、学校の屋根は瓦葺だったため、瓦が雨のように降ってきて大変危険でした。

地震が終わってからも一週間くらいは大きな余震が続き、家が潰れるかもしれないので屋外で過ごしたといいます。

井戸の内壁が崩れて水がにごったため、川まで水を汲みに行くこともあり、大変な思いをしたそうです。世の中が移り変わっても忘れてはならない災害の記憶です。

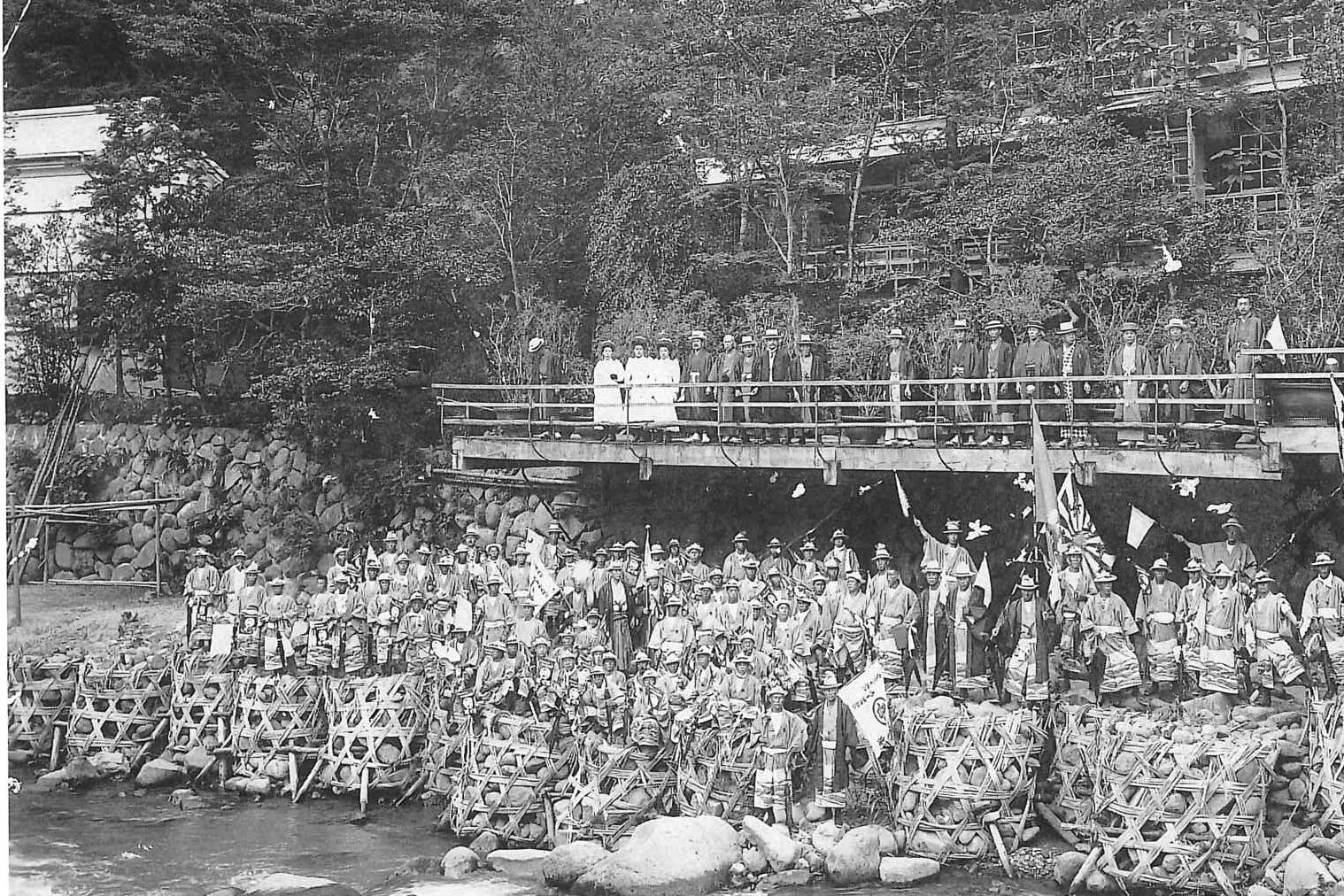

葛川堤防工事1

葛川堤防工事の写真2

村が発展していくと町制施行の機運が高まり、昭和10年(1935年)11月に吾妻村は二宮町になりました。

しかし、同年5月には雹害で農作物が大きな被害を受け、さらに10月には豪雨で家屋、道路、橋梁が流失するなど町にとっては厳しい船出となりました。

さらに、村の発展の原動力であった湘南軌道は、自動車の普及や秦野での葉タバコ生産量の減少などで苦境に追い込まれ、昭和8年(1933年)4月に旅客運輸を休止、昭和10年(1935年)10月に貨物も含め全線が営業休止、昭和12年(1937年)8月に廃止となり姿を消しました。

役場の新築(昭和3年)

町制施行記念式典(昭和10年11月)

昭和12年(1937年)に始まった日中戦争は、昭和16年には太平洋戦争へと戦いは拡大し、町民の生活は大変苦しいものとなりました。

昭和20年(1945年)に入ると町も空襲に見舞われるようになり、特に8月5日の空襲では二宮駅を中心に攻撃を受け、5名の方が亡くなりました。

この時の様子は、この襲撃で父親を亡くした童話作家の高木敏子さんが『ガラスのうさぎ』に著したことで、広く知られています。

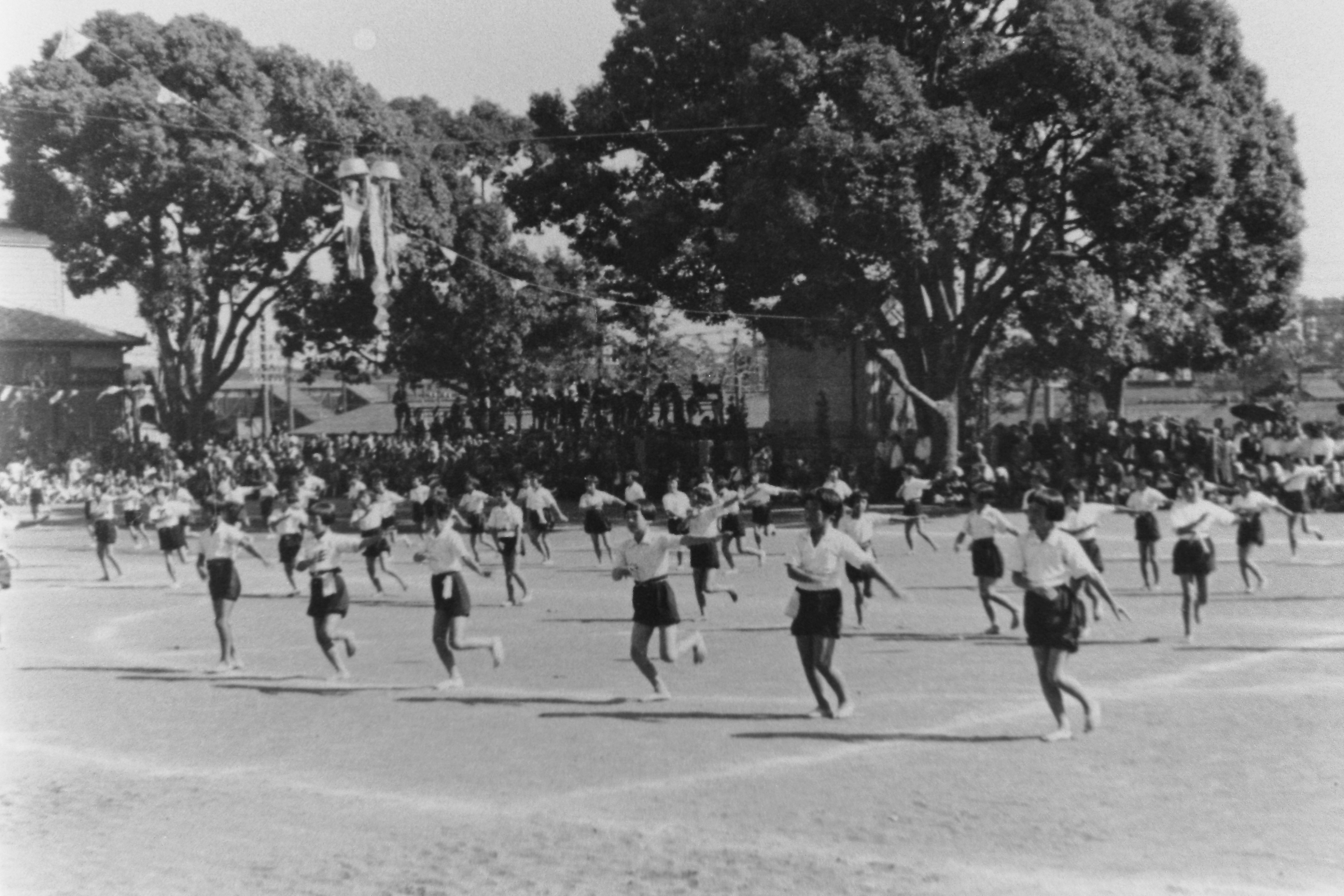

二宮国民学校秋季運動会(昭和16年)

撃ち抜かれた楽譜(昭和20年8月5日)

お問い合わせ

二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班

住所: 〒259-0123

神奈川県中郡二宮町二宮1240-10

電話: 0463-72-6912

ファクス: 0463-72-6914