役場新庁舎の整備に向けて

- [更新日:2024年12月4日]

- ID:614

ページ内目次

(注釈)新庁舎整備に係る計画は、新たに「新庁舎・駅周辺公共施設再編計画(別ウインドウで開く)」の中で進めることとなりました。

役場新庁舎の整備について

現庁舎は昭和53年に竣工以来、この町の行政機能の中心的な役割を果たしてきましたが、旧耐震基準による建物であり耐震性の不足が指摘されています。近年では老朽化も顕著で、バリアフリーへの対応不足や、行政機能の分散化など、多くの問題を抱えていることから町民サービスや業務効率の低下を招く要因となっています。

南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生確率が30年以内に70~80%と予測される中、災害時の防災・災害対策拠点としての果たすべき役割を十分に担えない可能性があり、早急な対応が求められていることから、スピード感を持って新庁舎整備を進めてまいります。

将来の二宮のために~ワークショップとシンポジウムを通じて~

これまでの新庁舎整備事業は、熊本地震の経験から、町民の皆さまの安全と安心を守るために早急な対応が必要と考えて進めてまいりました。

しかし、昨年9月から開催したこのワークショップでは、町民の方々から、新庁舎整備についてのお考えだけにとどまらない「二宮町への深い愛着」、また今後訪れる大きな時代の変化を踏まえ、町民全体で「まちづくり」を考えたいという熱意を感じました。そして、これまでは、災害対策本部としての庁舎をはじめ、公共サービスを「施設」という形でどう町民の皆さまに提供するかという行政の視点にとらわれ過ぎていたのかもしれないと気付くことができました。

ワークショップとシンポジウムの結果を受けて、予定していた「新庁舎整備基本計画」の策定を取りやめ、改めて、庁舎を含めた公共施設や公共空間を一体的に検討する方向にかじを切ることにします。

特に、現在の庁舎からラディアンに至る駅周辺には公共施設が集中しているため、統廃合、複合化も視野に、相乗効果が高まるよう、町民の皆さまと共に考え、「駅周辺のまちづくり計画」としてまとめてまいります。

いつ訪れるか分からない災害に対して猶予がある状況ではありませんが、新庁舎整備が将来に向けた、より良い二宮のまちづくりにつながるよう、町民の皆さまのお力添えをお願いいたします。

令和3年1月25日

二宮町長 村田 邦子

新庁舎の必要性とは

地震について

全国で未耐震の庁舎の自治体は28.4%で、神奈川県内では33市町村のうち、二宮町を含む3自治体のみです。(総務省「公共施設等総合管理計画の更なる推進のための留意点について」平成30年2月27日より)

平成28年4月に発生した熊本地震では、5つの市町で災害時の拠点となる庁舎が損壊し使用不可となりました。電話やパソコン等も使用できず情報発信すらも出来ない状況や廃棄物処理、道路の緊急補修、物資の配分が滞るなど復興復旧に大きな足かせとなりました。

職員や来庁者の命を守るためだけではなく、被災直後から、素早く復旧対応にあたり、町民の皆さんが普段の生活を一刻も早く取り戻すためには、支援、復旧活動をするための「人」と「物」を備え、被害や支援の情報を整理、集約する「場所」となる庁舎が大切なのです。

現庁舎の状況について

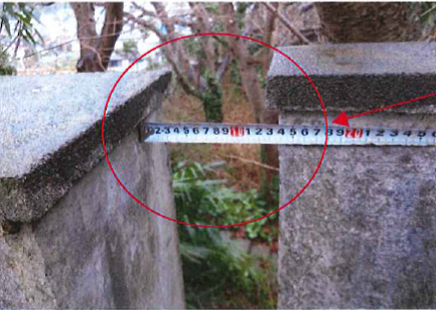

竣工から40年以上経過しており、劣化や損傷、バリアフリーへの対応不足、行政機能の分散化も指摘されています。また、建築基準法による必要な耐震性能(Is値)は0.9とされていますが、平成8年・26年に実施した診断結果では、1・2階部分が0.41から0.53という値であったことから、大地震が発生した場合に倒壊または崩壊する危険性があり、防災拠点としての継続的な使用ができない恐れがあります。

耐震補強を行う場合、コンクリート強度が劣化していることや、大規模に筋交い等の補強が必要となり、現状から更に窓口・執務空間が狭あい化して、業務や町民サービスに支障をきたし、費用対効果の点から難しい状況です。

(写真 左:接合部のズレが発生(北側地階擁壁)中:著しい劣化(議場屋根)右:大きなクラック(地階食堂))

新庁舎の建設予定地

庁舎整備における建設予定地は、ラディアン周辺に

庁舎整備における建設予定地は、ラディアン周辺を予定しています。平地でバリアフリーに対応した幹線道路に隣接しており、高齢者や子ども連れの方など誰もがアクセスしやすくなるとともに、図書館やラディアンと連携を図ることで新たな町民交流の場所となります。また、緊急輸送道路に接道している場所となることから、今後のまちづくりの核となることが期待できます。

(注釈)建設予定地を「町営第一駐車場」としていたものを改めてラディアン周辺の中で検討しました。浸水リスクに関する議論を経て、神奈川県から果樹公園を取得し、新庁舎建設地とすることにしました。

新庁舎整備の基本理念

『町民の安全と安心を守り、町民が利用しやすい「まちづくりの拠点」』

新庁舎整備にあたり基本理念を定めました。災害時は防災拠点として十分な機能を発揮し、町民の安全・安心を確保するとともに、平常時は業務効率の向上による利便性や質の高い町民サービスの提供に寄与する優れた新庁舎整備を目指します。

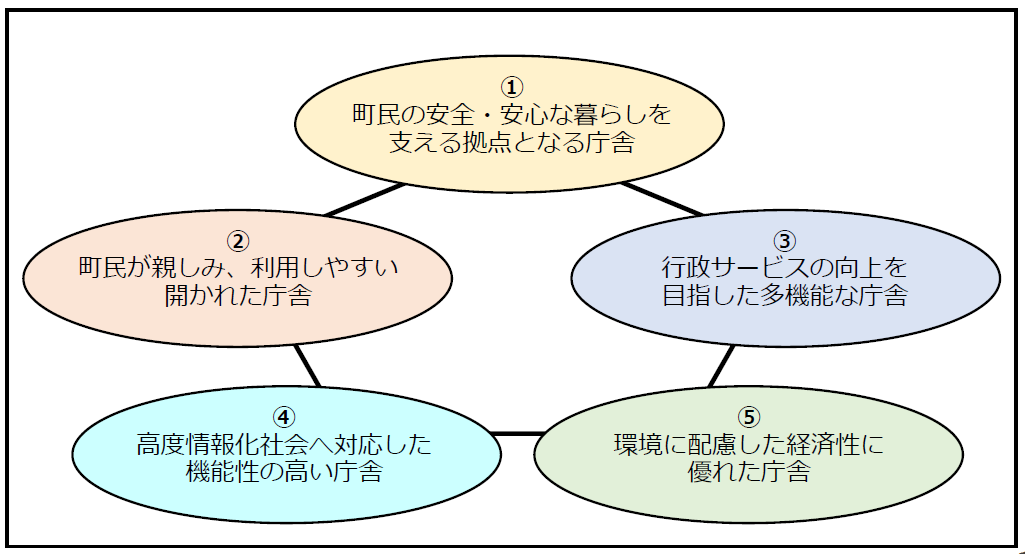

5つの基本的な考え方

~これまでの経緯~

22.【令和2年12月】「新庁舎に関するシンポジウム」を開催しました。

9月から11月にかけて開催した「新庁舎建設町民ワークショップ」の成果発表として「新庁舎に関するシンポジウム」を12月6日(日曜日)に開催しました。

防災、地域社会のデジタル化、建築の専門家の先生方の講演、町民ワークショップの参加者による成果発表とともに、パネルディスカッションが行われました。

(注記)当日の様子

当日の資料

21.「新庁舎に関するシンポジウム」を開催します。

新庁舎建設町民ワークショップの中で出たさまざまな意見やアイディアなどの成果を発表するとともに、総括する場としてシンポジウムを開催します。

新庁舎建設に伴い、ラディアン周辺の「新しいまちづくり」がどうあるべきか、町の将来を考えていく「きっかけ」としてワークショップでの内容をご紹介するとともに、参加者の方々と共有します。

- とき 令和2年12月6日 日曜日 14時から16時

- ところ ラディアンホール

- 参加費 無料

- 内容 ワークショップにお招きした専門家の方々による講演、成果発表、パネルディスカッション

(注記)コロナ感染症対策として、マスクを着用されていない方、発熱されている方など症状が疑われる方は入場をお断りする場合があります。入場前に検温、アルコール消毒等のコロナ対策実施のため混雑が予想されます。お早目のご来場をお願いいたします。

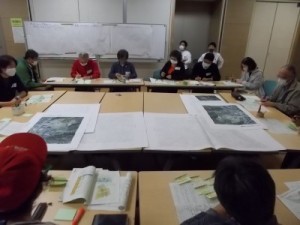

20.【令和2年9月から11月】新庁舎建設町民ワークショップを開催しました。

町内から約50名の方々にお集まりいただくとともに、防災、地域社会のデジタル化、建築の専門家の先生方をお迎えし、中立的な立場で議論するためのファシリテーター(認定NPO法人日本都市計画家協会)の進行によりワークショップを開催しました。

ワークショップの主な実施内容

- 専門家の先生の講演

「災害リスクの考え方」東京大学生産技術研究所 加藤孝明教授

「未来に求められる庁舎機能とデジタル化」株式会社日本総研 井上岳一氏

「新しい庁舎とラディアン周辺のまちづくり」東海大学工学部建築学科 山崎俊裕教授

(注記)コロナ渦における三密防止のため、同じ内容を各日程で2回実施しました。そのため各回の議事録は、整理、統合されたものとなっています。(質疑はそれぞれ記載しています)

(注記)画像は当日の様子(9月19日、10月3日)

- ラディアン周辺のまち歩き「現地の災害リスクの確認と解説」

(注記)ラディアン周辺の様子(ラディアン屋上より)

(注記)画像は当日の様子(9月19日)

- グループ討議

1.現地(ラディアン周辺)における災害リスクと新庁舎の場所について

2.未来に向けて求めたい庁舎機能やサービスについて

3.ラディアン周辺のまちづくりについて

(注記)画像は当日の様子(11月8日、14日、15日)

ワークショップでの提供資料について

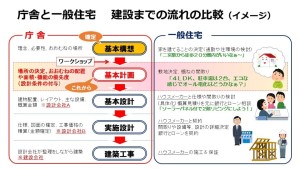

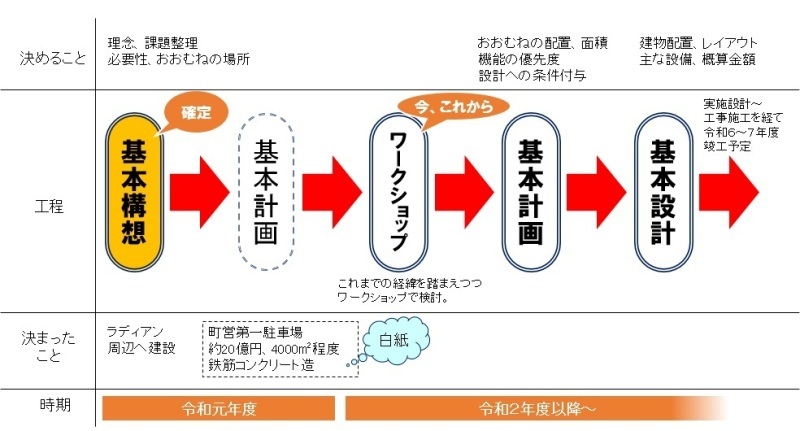

庁舎建設における各段階を、一般住宅における場合と比較しました。また、今回のワークショップの位置付けについても補足しています。

ラディアン周辺における浸水高さと浸水継続時間についてシミュレーション結果を説明しました。また、降雨量に対する実際のイメージについても補足しています。

(国土交通省のホームページの「浸水ナビ」より)

二宮町内には「家屋倒壊等氾濫想定区域」に指定された区域が無いことから、家屋が土砂などで押し流されるような浸水は生じないことを補足しました。(一時的な水位上昇が生じる場合があるものの、時間の経過と共に水位が下がるような動き)

(注記)神奈川県による「河川の氾濫による洪水浸水想定区域図」

葛川水系葛川「家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)」をご参照ください。

19.【令和2年7月】これまでのまとめと整理(ワークショップ開催にあたって)

二宮町の庁舎は、昭和53年に旧耐震基準で建設され42年が経過しています。平成7年の阪神・淡路大震災を受け、平成8年度以降、庁舎や各公共施設の耐震診断を行い、学校などの耐震改修工事を優先して実施してまいりましたが、庁舎については、耐震性の不足が指摘されながらも、現在まで手が付けられていない状況です。

そのような状況において平成23年には東日本大震災が発生し、二宮町でも平成26年度から、過去に行った庁舎耐震診断結果を再評価するとともに、少子高齢化時代を見据えた公共施設の再配置の検討に着手いたしました。そんな矢先、平成28年に発生した熊本地震で、防災拠点となる自治体庁舎が損傷することで、災害対応やその後の街の復興に遅れが生じるなどの支障をきたしたことが大きな問題としてクローズアップされました。これを受け、庁舎は災害発生時における応急対策等の実施や、優先度が高い通常業務を継続するための重要な拠点となり、有効に機能しなければならないことが再認識され、国の制度として「市町村役場機能緊急保全事業」が新たに創設されました。

この制度は、今まで自治体単独で財源を用意することが原則であった自治体庁舎の整備に、国から財政的な支援を受けることができる極めて有利なものです。これを活用し、スピード感を持った対応が必要であると考え、町全体の公共施設の再配置と庁舎を切り離して検討を進めてまいりました。

平成29年度には、現庁舎の耐震化や現在の場所での建替、新たな場所への移転について比較検討し、設備の老朽化の検証やバリアフリー対応の必要性、町民の方々の利便性やアクセス性などについて整理しました。更に、離れている教育庁舎や駐車台数が少なくご不便をおかけしている保健センターなども含め役場機能を集積し、町民の方々へワンストップサービスを提供することが最善と考え、財政的に有利な国の制度を活用し、ラディアン周辺を候補地として整備を進めることとし「新庁舎建設基本構想・基本計画」の策定予算を議会にご承認いただきました。

平成30年度には、町民の方々へのアンケートを経て「新庁舎建設基本構想・基本計画(案)」を取りまとめ、町民意見募集を実施し、町民検討会や町民説明会を開催いたしました。しかし、建設コストや財政面への懸念、建設予定地(町営第一駐車場のハザードマップ上の位置づけなどについてご意見をいただき、議会からも「町民理解が進んでいない」などの懸念が示され、基本設計に進む予算についてご承認がいただけませんでした。

そこで、概算の面積や金額など「基本計画」の部分はいったん白紙とし、基本理念である町民の安全と安心を守り、町民が利用しやすい「まちづくりの拠点」と建設予定地を「ラディアン周辺」とした「基本構想」のみを決定しました。

今回、改めて、財政のおかれた現状や災害リスクなどについて正しくご理解をいただきながら、町民の皆さま方と、庁舎に必要とされる機能やラディアンとの連携などについてワークショップを開催し議論を深め、基本計画の策定へとつなげていきたいと考えています。

18.「新庁舎基本計画」の策定に向けて町民ワークショップを開催します。

新庁舎建設のための「基本計画」策定に向けて、周辺のリスクや周囲への影響について検討・評価しつつ、建物の配置やラディアンとの連携・活用、優先すべき機能などを整理するため町民ワークショップで議論してまいります。

4月末から参加募集を行いましたが定員に達しなかったため、改めて年齢構成に配慮して無作為抽出した1,000名の町民の方へ、アンケートをお送りするとともにワークショップへの参加者を募らせていただくこととしました。

アンケートが届いた方におかれましてはお忙しいところ誠に申し訳ありませんがご協力のほどよろしくお願いします。

17.【令和2年2月】「基本構想」をまとめました。(「基本計画」については再度検討します)

現在、町のハザードマップ(平成28年度)に洪水浸水予測図として記されている、神奈川県が作成した「洪水浸水想定区域図」が、平成27年の水防法改正を受けて令和元年12月に大幅に改訂されました。

地盤高の解析精度が向上したことで、これまでの浸水想定の雨量「計画規模」(50年に一度の大雨)の範囲が狭まりましたが、新たに「想定最大規模」(千年に一度の大雨)の浸水想定が追加されたほか、避難を促しやすくするために浸水深さの区分も変更になりました。

これらの状況を踏まえ、より慎重に検討するために「基本構想・基本計画(案)」の中で示している基本計画の部分(建設場所は町営第一駐車場、建設費20億円、約4,000平方メートルの規模、鉄筋コンクリート造)をいったん、白紙としました。

そして、これまで町民説明会や意見交換会等でいただいた町民の皆さまからのご意見や利便性、アクセス性を総合的に勘案して、ラディアン周辺を建設地として「基本構想」のみを決定いたしました。

浸水のリスクが懸念されていますが、その一方で「30年以内に70から80%の確率で発生する」と言われている大地震への対応も早急に求められています。さまざまな自然災害のリスクを正しくご理解いただきながら、町民の皆さま方と、庁舎に必要とされる機能やラディアンとの連携などについてワークショップを開催し議論を深め、基本計画の策定へとつなげていきたいと考えています。

16.新庁舎建設に関する地区との意見交換会を開催しました。

これまで、パブリック・コメントの実施や、数回に渡り町民説明会等を開催してまいりましたが、議会より「もっと町民の意見を聞くべき」とのご意見をいただいたことを踏まえ、各地区との意見交換会を開催しました。ここで全地区との意見交換が終わりましたので、議事録を掲載いたします。また、大変多くのご意見をいただきましたので、それらをまとめるとともに、現在の町の考え方をお示しいたします。

各地区意見交換会の議事録

富士見が丘1丁目(9月14日) (PDF形式、307.28KB)

富士見が丘1丁目(9月14日) (PDF形式、307.28KB) 緑が丘(9月14日) (PDF形式、352.81KB)

緑が丘(9月14日) (PDF形式、352.81KB) 富士見が丘3丁目(9月22日) (PDF形式、373.77KB)

富士見が丘3丁目(9月22日) (PDF形式、373.77KB) 上町(9月22日) (PDF形式、360.59KB)

上町(9月22日) (PDF形式、360.59KB) 下町(9月29日) (PDF形式、476.52KB)

下町(9月29日) (PDF形式、476.52KB) 中里(10月5日) (PDF形式、369.20KB)

中里(10月5日) (PDF形式、369.20KB) 中町(10月11日) (PDF形式、481.42KB)

中町(10月11日) (PDF形式、481.42KB) 梅沢、越地、茶屋、釜野、川匂(合同開催10月19日) (PDF形式、309.41KB)

梅沢、越地、茶屋、釜野、川匂(合同開催10月19日) (PDF形式、309.41KB) 松根(10月20日) (PDF形式、302.19KB)

松根(10月20日) (PDF形式、302.19KB) 富士見が丘2丁目(10月27日) (PDF形式、264.70KB)

富士見が丘2丁目(10月27日) (PDF形式、264.70KB) 百合が丘1、2、3丁目(合同開催10月27日) (PDF形式、384.57KB)

百合が丘1、2、3丁目(合同開催10月27日) (PDF形式、384.57KB) 下町(再10月27日) (PDF形式、390.36KB)

下町(再10月27日) (PDF形式、390.36KB) 元町北・元町南(合同開催11月2日) (PDF形式、413.34KB)

元町北・元町南(合同開催11月2日) (PDF形式、413.34KB) 一色(11月2日) (PDF形式、373.15KB)

一色(11月2日) (PDF形式、373.15KB)

15.【令和元年5月・6月】再度、町民説明会を開催しました

令和元年5月31日から6月2日の3日間にわたり、平成31年2月に開催した説明会でいただいたご意見などをふまえて見直しを行った「二宮町役場新庁舎建設基本構想・基本計画(案)」について、改めて町民説明会を開催しました。

14.【令和元年5月】(旧)新庁舎建設基本構想・基本計画(案)を見直しました

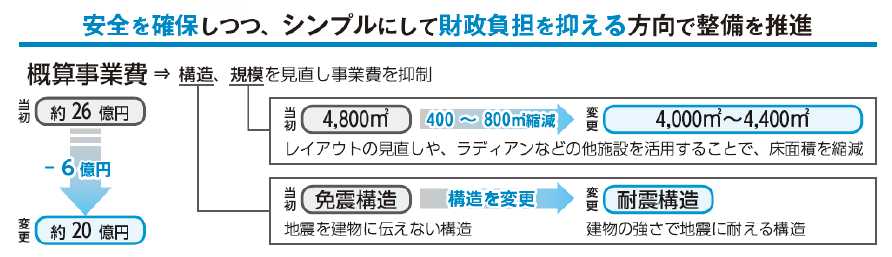

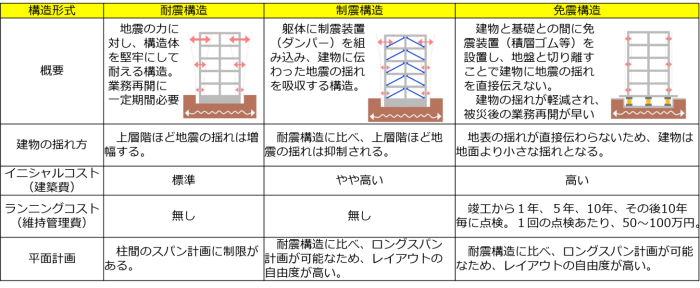

二宮町役場新庁舎建設基本構想・基本計画(案)を公表後、意見募集や説明会などを実施し、お寄せいただいたさまざまなご意見をふまえ、規模を縮減、構造も変更する等の計画を見直し、概算事業費を縮減しました。

(広報にのみや令和元年6月号より)

13.【平成31年2月】町民説明会を開催しました

平成31年2月16日、17日の2日間にわたり3会場で「二宮町役場新庁舎建設基本構想・基本計画(案)」に関する説明会を開催しました。限られた時間の中で、多くの町民の方から貴重なご意見やご要望、ご提案を多数いただきました。

12.【平成30年10月から平成31年2月】新庁舎建設町民検討会を設置・検討会を開催しました

平成30年10月4日に「二宮町役場新庁舎建設町民検討会」を設置しました。後藤会長(神奈川大学教授)ほか11名の委員により「二宮町役場新庁舎建設基本構想・基本計画」の策定に関する事項について、平成30年12月、平成31年1月、2月の全3回に渡り検討を重ね、平成31年4月9日に意見書が提出されました。

11.【平成30年11月】(旧)新庁舎建設基本構想・基本計画(案)への意見募集を行いました

「二宮町役場新庁舎建設基本構想・基本計画(案)」への意見募集を行い、11名の方から55件のご意見をいただきました。

10.【平成30年11月】(旧)新庁舎建設基本構想・基本計画(案)を作成しました

平成29年度の「二宮町役場庁舎整備手法調査報告書」や平成30年5月に実施した「新庁舎整備に関する町民アンケート調査」でのご意見などを参考に、さまざまな検討を重ね「二宮町役場新庁舎建設基本構想・基本計画(案)」を作成しました。

9.【平成30年6月】新庁舎整備に向けて基本理念を定めました

大規模災害時の防災拠点として十分な機能を発揮し、町民の安全・安心を確保するとともに、来庁者の利便性や業務効率向上による質の高い町民サービスの提供に寄与するため、機能や経済性に優れた新庁舎整備を目指して「基本理念」を定めました。また、「基本理念」を実現するための5つの基本的な考え方をまとめました。

8.【平成30年5月】町民アンケートを行いました

現庁舎に対して不便に感じている点や新庁舎に求める機能などについて、町内在住の満18歳以上の方、1,000人を無作為抽出して、アンケートを実施しました。

7.【平成30年3月】「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画」を策定しました

町内にあるさまざまな公共施設には、劣化や老朽化が進んでいる建物もあり、改修や建替えなどが必要になります。しかし、今後のさらなる人口減少や財政状況を推測すると、現在の全施設の更新費用を捻出することは困難だと考えられます。町所有の未利用地の利活用も含めて、公共施設のあるべき方向性を検討するため、今後10年間の具体的な計画を策定しました。

6.【平成29年3月・平成30年3月】「公共施設等総合管理計画」を策定・改正しました

高度成長期からバブル期を中心に拡大した行政需要や町民ニーズの高まりを背景に、町では多くの公共施設等を建設してきました。公共施設整備の考えを改め、今後の人口減少等により公共施設の利用需要が変化していくことを見据えて、公共施設等の全体状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化等を進める計画として、平成29年3月に「公共施設等総合管理計画」を策定しました。(平成30年3月改定)

5.【平成30年2月】「ラディアン周辺への移転」が最善だと判断しました

庁舎整備における建設予定地は、「現庁舎の耐震補強(増築含む)」、「現庁舎位置での建替え」、「ラディアン周辺への移転」、「東京大学果樹園跡地への移転」の4つについて、「利便性(町民が利用する施設としてアクセス性が高い位置にあること)」、「事業性(早急な建設実現のための用地交渉等を要しないまとまった敷地を確保ができること)」、「安全性(災害対策本部としての機能確保が実現できること)」の3条件を中心に比較検討を行いました。

その結果、現庁舎の耐震補強は、構造・設備・運営上の問題点が多く認められることから、難しいという結論になり、町民の方の「利便性」、緊急輸送道路に近接しているという「安全性」、仮設庁舎の不要という「事業性」などの観点から「ラディアン周辺への移転」が最善であると判断しました。

(注釈)「役場庁舎整備手法調査報告書」における建設候補地の選定条件の1つを「事業性(早急な建設実現のため、用地交渉等を要しないまとまった敷地の確保)」としていますが、浸水リスクに関する議論を経て、神奈川県から果樹公園を取得し、新庁舎建設地とすることにしました。

4.【平成30年1月】「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画(素案)」への意見募集を行いました【意見募集は終了しました】

平成29年2月に作成した「二宮町公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針」をふまえて、今後10年間(短期)で個別施設及び各町有地において実施する取り組みを整理する「二宮町公共施設再配置・町有地有効活用実施計画(素案)」について、町民の皆さんからのご意見を募集いたしました。

- 「二宮町公共施設再配置・町有地有効活用実施計画(素案)」に関する意見募集【意見募集は終了しました】

3.【平成29年12月】「二宮町役場庁舎整備手法調査報告書」を作成しました

耐震性が不足している現庁舎について、建物、設備の老朽化や劣化の状況、バリアフリー対応不足についてまとめるとともに改修案を検討しました。また、現庁舎位置での建替えや移転する場合について、比較・検討をしました。

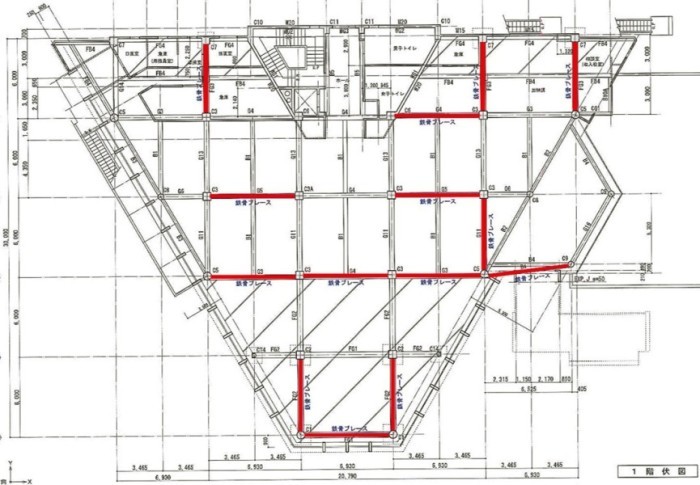

(「耐震診断に基づく補強設計計画案」『二宮町役場庁舎整備手法調査報告書』より)

2.【平成29年3月】「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針」を策定しました

平成28年3月に設置した「公共施設再配置・町有地有効活用等検討委員会」における議論と意見募集の結果をふまえて、「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針」を策定しました。庁舎の老朽化、耐震対策も同時に検討していく必要があるとしました。

1.【平成29年2月・3月】「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針(案)」への町民意見募集を行いました【意見募集は終了しました】

将来的な公共施設の適正配置および現在未利用となっている大規模な町有地の有効活用を図るために、公共施設再配置・町有地有効活用実施計画の作成にあたり、「二宮町公共施設再配置・町有地有効実施計画策定方針(案)」への町民の皆さんからのご意見を募集しました。

- 「二宮町公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針(案)」に対する町民意見募集について【町民意見募集は終了しました】

庁舎整備に係るこれまでのできごと

| 年月 | できごと | 内容 |

|---|---|---|

| 昭和53年 | 現庁舎竣工 | 建築後40年以上が経過し、老朽化が進んでいます。 |

| 昭和56年 | 建築基準法の耐震基準改正 | 耐震基準が新しくなりました。 (注意)この基準の前後で耐震性能が大きく異なります。 |

| 平成7年 | 阪神淡路大震災発生 | |

| 平成8年 | 耐震診断を実施 | 現庁舎は、耐震不足と判断されました。 |

| 平成10年 | 山西小学校耐震工事 | 学校の耐震工事を優先して事業を進めました。 |

| 平成12年 | 百合が丘保育園・二宮中学校耐震工事 | |

| 平成14年 | 一色小学校耐震工事 | |

| 平成16年 | 新潟県中越地震発生 | |

| 平成17年 | 二宮小学校耐震工事 | |

| 平成18年 | 二宮西中学校耐震工事 | |

| 平成19年 | 新潟県中越沖地震発生 | |

| 平成23年 | 東日本大震災発生 | |

| 平成26年 | 耐震診断結果を再評価 | 1・2階の耐震性能(Is値)は0.41から0.53で、大地震時に倒壊または崩壊する危険性があると判断されました。 |

| 平成28年 | 熊本地震発生 | 5つの市町で庁舎が被災し、使用不可となったことで、復興の足かせとなりました。 |

| 平成29年2月・3月 | 「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針(案)」への意見募集 | 2名より3件のご意見がありました。 |

| 平成29年3月 | 「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針」を策定 | 公共施設の再配置と町有地の有効活用を推進するため方針を整理しました。庁舎の老朽化、耐震対策も同時に検討していくこととしました。 |

| 平成29年3月 | 「公共施設等総合管理計画」を策定 | 公共施設等の全体状況を把握し長寿命化等を計画的に行うことを目的としました。 |

| 平成29年12月 | 「二宮町役場庁舎整備手法調査報告書」を作成 | 庁舎整備について、基本的な方向性を検討し、規模などを総合的に整理しました。 |

| 平成30年1月 | 「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画(素案)」への意見募集 | 8名より36件のご意見がありました |

| 平成30年2月 | 「ラディアン周辺への移転」が最善と判断 | 4パターンより3条件を中心に比較検討しました。 |

| 平成30年3月 | 「公共施設等総合管理計画」を改定 | 廃止または休止施設を追加しました。 |

| 平成30年3月 | 「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画」を策定 | 今後10年間の公共施設のあるべき方向性の検討をしました。 |

| 平成30年5月 | 町民アンケートの実施 | 現庁舎に対して不便に感じている点や新庁舎に求める機能等についてご意見がありました。 |

| 平成30年6月 | 基本理念を策定 | 『町民の安全と安心を守り、町民が利用しやすい「まちづくりの拠点」』と定めました。 |

| 平成30年10月 | 「二宮町役場新庁舎建設町民検討会」を設置 | 基本構想・基本計画の策定に関する事項について検討することを目的としました。 |

| 平成30年11月 | 新庁舎建設基本構想・基本計画(案)を作成【当初】 | アンケート等のご意見をふまえて作成しました。 |

| 平成30年11月 | 新庁舎建設基本構想・基本計画(案)への意見募集 | 11名より55件のご意見がありました。 |

| 平成30年12月~平成31年2月 | 新庁舎建設町民検討会を開催 | 12名の委員により、全3回に渡り検討しました。 |

| 平成31年2月 | 町民説明会を開催 | 3会場にて、全3回開催しました。 |

| 平成31年4月 | 「新庁舎建設町民検討会」より意見書の提出 | 町民センター機能の集約、将来を見据えた庁舎整備などのご意見がありました。 |

| 令和元年5月 | 新庁舎建設基本構想・基本計画(案)を見直し | 概算事業費・規模を縮減、構造について計画を見直しました。 |

| 令和元年5月・6月 | 再度、町民説明会を開催 | 3日間にわたり、全3回開催しました。 |

| 令和元年9月~11月 | 地区との意見交換会を開催 | 全20地区で開催しました。 |

| 令和2年2月 | 「基本構想」をまとめ「基本計画(案)」については白紙とし、再度検討します。 | 基本構想において、建設予定地は「ラディアン周辺」としました。基本計画については、再度、町民ワークショップを通じて検討します。 |

| 令和2年4月 | 新たな「新庁舎基本計画」の策定に向けて、町民ワークショップを開催します。 |

お問い合わせ

二宮町政策部財産経営課施設再編班

住所: 〒259-0196

神奈川県中郡二宮町二宮961

電話: 0463-75-9483

ファクス: 0463-73-0134